3 января 2026

Я больше не знаю, чего хочу. Товарищеских отношений, дружбы, смеха, любви, и чтобы был кто-то, кто смотрит на вещи также как я, и любит тоже самое, что я. Тот, кто не обидит меня и не разочарует… Кто хорошо обращается со мной.

Что это за гештальты такие, которые обязательно надо закрыть? Объясню как психолог и эксперт по отношениям.

Женщина порвала с бывшим. Возможно, уже несколько лет прошло. Может быть, у нее уже новые отношения.

Но она продолжает гонять в голове вопросы:

— А что было бы, если бы я тогда ответила не так, а так?

— Ах, зачем я тогда так поступила!

— А могло бы всё сложиться иначе?

и т. д.

Казалось бы, что такого? Обычный анализ.

Но незакрытые гештальты с бывшими опаснее, чем кажется.

Представьте сосуд. В нем есть небольшая трещинка. И сквозь нее просачивается вода. Наполните сосуд, а через несколько часов вода утекла. Вы можете сколько угодно наполнять его водой — он всё равно быстро опустеет.

Так и с незакрытыми гештальтами. Пока у вас остались не залатанные эмоциональные дыры, сквозь них будет уходить ваша энергия. И даже если вам встретится заботливый, добрый, щедрый и внимательный мужчина, он не сможет заполнить вашу душевную пустоту.

Вы можете сколько угодно убеждать себя, что вы давно простили, пережили, отпустили. Но мыслями вы всё еще в прошлом: вместо того чтобы строить новые отношения на новом фундаменте, вы пытаетесь «пилить опилки» предыдущих романов.

Закрыть гештальт — значит разобраться с прошлым раз и навсегда. Закрыть дверь, повесить амбарный замок и больше не снимать его и даже не подглядывать в замочную скважину.

2 января 2026

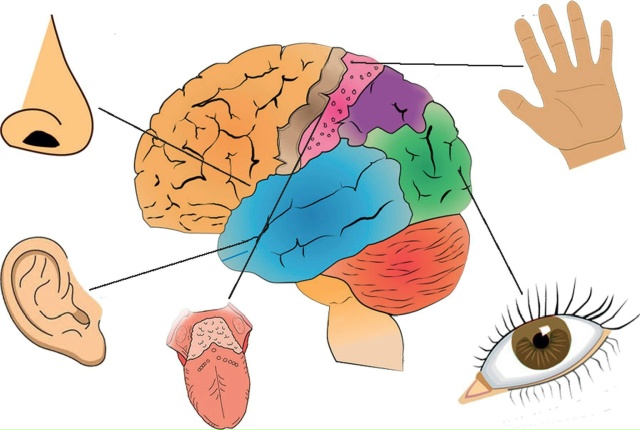

Когнитивная нагрузка влияет на мультисенсорную интеграцию, не вызывая асимметрии пространственной обработки

🧠 У пациентов с поражениями мозга, особенно правого полушария, высокая когнитивная нагрузка часто выявляет или усугубляет игнорирование одной половины пространства (неглект). Исследователи из Университета Падуи в Италии проверили, вызывает ли высокая когнитивная нагрузка асимметрию в пространственной обработке информации у здоровых людей. В двух масштабных экспериментах испытуемые выполняли основную задачу на мультисенсорную интеграцию с одновременной вторичной задачей, повышающей нагрузку на внимание.

В качестве основной задачи выступала иллюзия индуцируемой звуком вспышки: когда одна вспышка света сопровождается двумя звуками, люди часто «видят» две вспышки («иллюзия деления»), а две вспышки с одним звуком воспринимаются как одна («иллюзия слияния»). Вспышки предъявлялись слева или справа, создавая условия перцептивной неопределённости для выявления асимметрии внимания.

В первом эксперименте участникам сначала предъявляли последовательность или точек в разных местах экрана, которые нужно было запомнить. Сложность варьировалась: нужно было запомнить либо короткую, либо длинную последовательность. Затем, пока они удерживали эту информацию в рабочей памяти, они выполняли основную задачу. Во втором эксперименте участники выполняли основную задачу одновременно с другой задачей: им нужно было определить либо просто цвет центрального символа, либо его более сложную для различения форму.

🖋 Было показано, что высокая нагрузка достоверно увеличивает частоту возникновения обеих иллюзий по сравнению с низкой нагрузкой. Это указывает, что даже такие автоматические процессы, как мультисенсорная интеграция, зависят от доступных ресурсов внимания.

Важно, что усиление иллюзии в условиях нагрузки было одинаковым для стимулов как в левой, так и в правой части поля зрения. Ни один из методов повышения нагрузки не привёл к появлению правостороннего смещения внимания у здоровых участников. Так, в здоровой когнитивной системе игнорирования одной стороны пространства в условиях нагрузки не происходит.

🌐 Источник: Saccani M.S., Contemori G., Del Popolo Cristaldi F., Bonato M. Attentional load impacts multisensory integration, without leading to spatial processing asymmetries // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. Art.

Ученые выделили нейроны тревоги и смогли их «успокоить»

Исследователи из Института нейронаук Испании под руководством Хуана Лермы выяснили, что определенная группа нейронов в миндалевидном теле — области мозга, отвечающей за обработку эмоций — влияет на появление тревожности, депрессии и нарушений социального поведения. Оказалось, что исправление активности именно этих клеток помогает избавиться от симптомов тревоги и социальной замкнутости у мышей.

Для исследования использовали специально выведенных мышей с повышенным уровнем возбуждения в определенной группе нейронов. У таких грызунов появились симптомы, похожие на человеческие расстройства психики, включая тревожность и социальную изоляцию.

Однако, когда активность этих клеток была приведена в норму, мыши снова стали вести себя нормально. То же самое сработало и на обычных мышах с повышенной тревожностью. Хотя некоторые нарушения памяти и способности узнавать предметы остались, эксперимент показал, что найденные нервные клетки важны для развития новых методов лечения психических расстройств.

👀 Читать статью: García A., Aller M.I., Paternain A.V., Lerma J. Central role of regular firing neurons of centrolateral amygdala in affective behaviors // iScience.