7 августа 2025

Он идеальный - всё, как я люблю. Когда так говорят, это почти всегда свидетельствует о плохой рефлексии. Другими словами, женщина не распознаёт своих истинных мотивов, ошибочно интерпретирует собственные чувства и в итоге разочаровывается в отношениях, потому что реальность не совпадает с её фантазиями. Когда другой воспринимается не как личность, а как набор нужных качеств, часто это сопровождается, например, такими интерпретациями: "Он мне подходит" или "Наконец-то кто-то достоин меня". Это объективация. Человек не ценен сам по себе, а является функциональной частью твоей Вселенной. Как будто весь смысл его существования сводится к тому, чтобы тебе соответствовать. Естественно, ни о какой реальной близости тут речи не идёт - такой "любви" не нужен диалог - достаточно правильного объекта. Который, кстати, можно искать долго и мучительно, а потом, утомившись в поисках и устав от одиночества, вцепиться в первого хоть на что-то согласного. Ещё опаснее установка "Он смог мне понравиться". Она создаёт иллюзию, что чувства были вызваны внешними действиями, а вовсе не были внутренним выбором. "Он смог обратить на себя моё внимание" - как будто он так сильно старался, что можно не сомневаться: ему это больше надо, а она - так, мимо проходила и решила с барского плеча "дать ему шанс". Женщина, говорящая "Я обычно так легко не влюбляюсь, но тут не устояла", часто не осознаёт, что это она сама проявила инициативу - просто в завуалированной форме. Агрессия присвоения проецируется на мужчину, и вот уже он - настоящий хищник: не "я выбрала его" ("и очень боюсь потерять"), а "он меня добился". Такая позиция снимает ответственность и заранее анестезирует боль от возможного разочарования, ведь если партнёр изначально воспринимается как завоеватель, любое отклонение от этой роли будет предательством. Но раз он завоеватель, то это ему будет больно, а не мне, если вдруг что пойдёт не так. Как быть с этим искажённым восприятием? Первый шаг - задать себе вопрос: "Я действительно люблю этого человека или просто радуюсь тому, что он удачно вписался в мой шаблон?" Важно различать влечение к реальному человеку и собственные фантазии. Второй шаг - признать, что желание контролировать другого и подгонять его под свои ожидания не имеет ничего общего с любовью. И третий шаг - замечать собственные проекции. Каждый раз, когда вам кажется, что вас "покорили", стоит спросить себя: "Если он изменится, смогу ли я это принять? Какие изменения для меня критичны?" Если вам кажется, что вас "покорили", скорее всего, вы просто не заметили, как сами вцепились в человека. Например, потому что вам одиноко, или хотелось пережить красивую историю. Да мало ли еще почему. Настоящая близость начинается там, где заканчиваются проекции.

Показать полностью…

ПЕРИОД МОНАДЫ, И О ТОМ, КАК ВАЖНО БЫТЬ НАЕДИНЕ С СОБОЙ

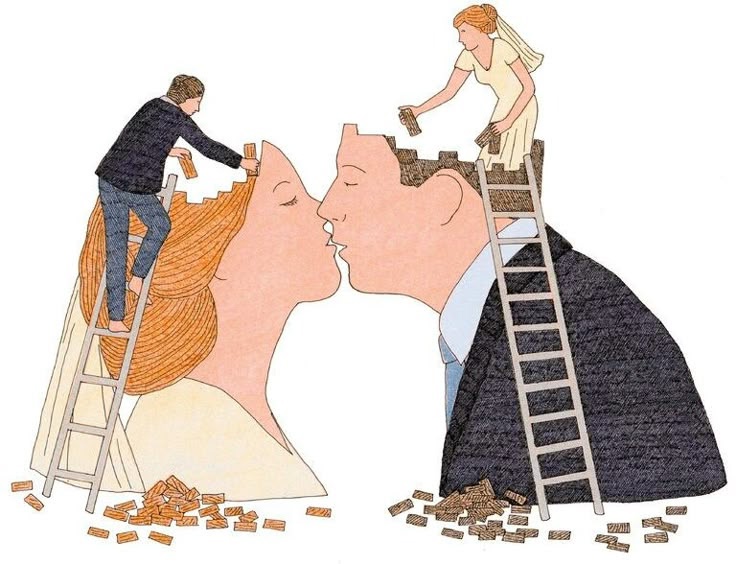

Эта стадия важна, когда мы покидаем родительскую семью и начинаем жить самостоятельно. Этот этап необходим нам, чтобы мы научились жить вне партнерства, смогли побыть с собой, узнать себя в контексте самостоятельной жизни: когда наши решения целиком и полностью зависят от нас, когда на нас перестают довлеть правила и установки родительской семьи, и мы можем создавать свои собственные правила, когда мы остаемся один на один с трудностями, когда мы пробуем самостоятельно организовывать пространство и быт, заботиться о себе, когда мы учимся тому, как обеспечивать свою финансовую независимость.

Иногда этот период в развитии пропускается, когда выросший человек из родительской семьи сразу входит в новые отношения, вступает в брак, переезжает к партнеру, а порой и сразу сам становится родителем. Бывает и так, что человек может переходить из одних отношений в другие (разрывает предыдущие, только когда появляются новые), так и не попробовав встретиться с собой и узнать себя вне партнерства. Очень часто за избеганием стадии монады скрывается страх одиночества (это не то одиночество, когда я могу быть наедине с собой, а то, когда я не могу без другого) и страх не справиться самостоятельно со своей жизнью.

И когда этот период не пройден и нет опыта жизни вне партнерства, то может возникать очень много сложных чувства, вплоть до паники, если партнер нас покидает.

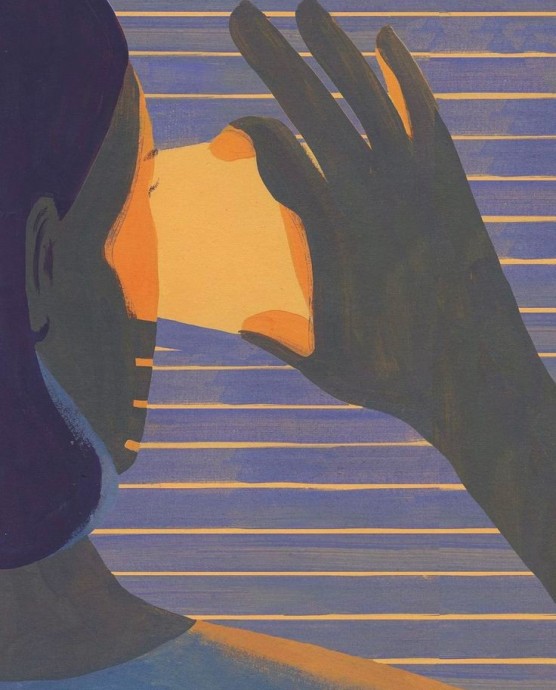

Но даже если мы находимся в партнерстве, то все равно важно и полезно организовывать пространство, где можно побыть наедине с собой, где есть только я и мои чувства и потребности, где есть только я и деятельность, которая меня наполняет, где могу заботится только о себе и прислушиваться только к себе, где я могу отделить свое от чужого и поразмышлять о своих планах, внутренних процессах, мечтах.

И конечно быть наедине с собой не равно быть в контакте с собой. Можно быть в одиночестве физически, но эмоционально и умственно сбегать в бесконечные дела, постоянное решение проблем, работу, заботу о других, в сериалы и пр., то есть не присутствовать в контакте с собой.

Если мысли о том, чтобы побыть с собой пугают, если оставшись в одиночестве вы испытываете беспокойство и желание себя чем-то занять, если мысли о том, чтобы остаться вне партнерства вызывают панику и/или тревогу, если постоянно в контакте нужен кто-то, то скорее всего в вашем опыте есть травма любви и проживание отвержения/пренебрежения/оставленности в раннем возрасте.

Простое упражнение, которое превратит мужчину в ласкового котика.

Мужчины – это не головоломка.

Они прямолинейны, как стрелка компаса.

И управлять ими проще, чем детским электромобилем – главное нажать на нужную кнопку

И неважно, о ком речь — о водопроводчике или бизнесмене.

Нужно просто знать, какие фразы и приемы их триггерят.

Но женщины делают ставку не на тех «лошадок».

Пирожки, наглаженные шнурки и чистые полы — хорошо, конечно. Но разве от этого у мужчины сносит крышу?

Когда ты обглаживаешь, обстирываешь и закармливаешь мужчину, ты ассоциируешься у него с заботливой мамочкой-наседкой.

Женщине-«мамочке» не скажут: «Моя зайка устала? Может, ей надо сходить в спа? А моя зайка не мерзнет? Может, она хочет новую шубку?»

Ей скажут: «Есть чего поесть? А что так грязно? Чем ты весь день занималась?»

Женщины-«мамочки» вызывают у мужчин желание брать, брать, брать.

А как же вызвать у него желание дарить, заботиться, опекать?

На самом деле это нормальные мужские инстинкты. Они у него заложены природой. Надо просто уметь их «включить».

Самым стеснительным на заметку: ничего эдакого в сообщениях не будет.

К манипуляциям это тоже не имеет отношения.

Всё на позитиве, легко и без преодоления себя.

Сначала ты входишь в нужное эмоциональное состояние.

Потом пишешь первое сообщение по шаблону. Нужно будет его слегка «допилить» под твоего мужчину.

Потом — результат. Это может быть подарок, который ты давно хотела. Помощь, которой уже давно не могла допроситься. Всё, что твоей душе угодно.

И третье сообщение — «подкрепление».

А еще на тренинге говорится о жизненно важных вещах, на которых строятся отношения:

– Как просить, чтобы он слышал.

– Как проводить качественно время вместе.

– Что делать во время кризисов и ссор.

– Как не допустить измен.

– Как найти взаимопонимание в базовых вопросах — где жить, как воспитывать детей, как отдыхать и т. д.

Активируй суперсилу слабого пола!

Переходи по ссылке и занимай место.

Руководствуясь западным мышлением, в основе которого лежит стремление избавиться от боли во всех ее проявлениях, большая часть людей рассматривают тревогу и связанные с ней симптомы как нечто, что нужно скрывать, отрицать или искоренить.

Однако, рассматривая тревогу только как проблему и стремясь устранить ее симптомы, мы тем самым загоняем ее вглубь, откуда она вынуждена с еще большей интенсивностью прорываться на поверхность, а мы при этом упускаем возможность для развития индивидуального и культурного самосознания.

Тревога – это одновременно и боль, и посланник, и в основе ее послания лежит приглашение проснуться. Чтобы расшифровать особенности ее посланий, мы должны перестать стыдиться нашей тревоги и увидеть за ней наше чувствительное сердце, наше богатое воображение и стремление нашей души достичь целостности.

Тревога, если подойти к ней с позиций познания, направляет вас к чему-то глубоко внутреннему, что требует наблюдения, призывает обратиться внутрь себя и исцелиться, перейдя на следующий уровень своего развития.