3 декабря 2025

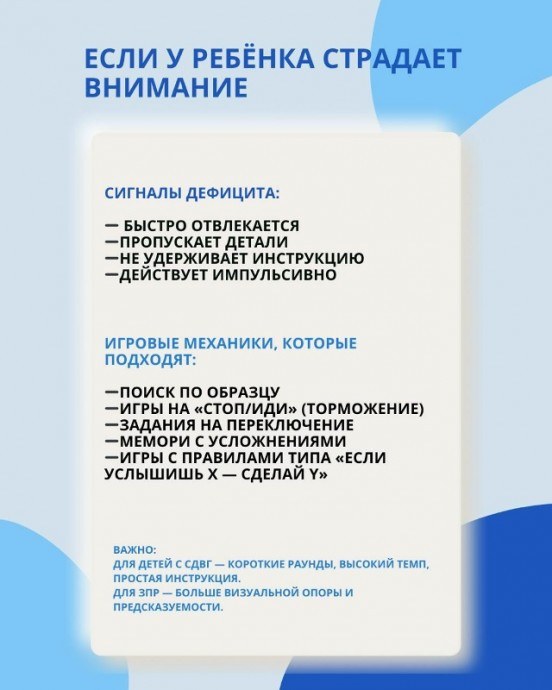

Как выбрать игру под конкретный дефицит: разбор сигналов и игровых механик

Вчера мы с вами говорили о том, как специалисты выбирают игры — интуитивно или опираясь на реальный дефицит ребёнка.

Спасибо всем, кто поделился своим опытом и взглядами — ваше участие помогает собрать действительно живое и честное обсуждение 🙌

Сегодня продолжаем тему — и делимся с вами структурой, которая делает выбор игры осознанным, предсказуемым и профессиональным.

Мы подготовили карточки, где наглядно разобрали:

— какой дефицит может стоять за поведением ребёнка,

— какие сигналы на него указывают,

— и какие игровые механики работают лучше всего.

Эти карточки — быстрый ориентир для специалиста:

📌 посмотрели на поведение →

📌 определили функцию →

📌 выбрали нужную механику →

📌 адаптировали игру под уровень ребёнка.

Именно так строится грамотная коррекционная работа.

Сохраняйте карточки, используйте в занятиях, делитесь с коллегами 💛

СИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ на каждый день для достижения УСПЕХА и СЧАСТЬЯ

1. Моя жизнь с каждым днем становится все лучше и лучше.

2. Я принимаю все возможности, которые доступны мне в настоящем.

3. Я - эталон успеха и процветания.

4. Любовь – твердое основание, на котором я уверенно строю свою жизнь.

5. Я выбираю спокойную и радостную жизнь, наполненную благами и изобилием.

6. Мои мечты реальны и достижимы.

7. Я выбираю такие мысли, которые делают меня счастливым и ведут к изобилию.

8. Мне свойственно любить и быть любимой.

9. Я прекрасная и достойная личность с большим потенциалом.

10. Я самый счастливый человек, поэтому в мою жизнь приходит все, что я хочу.

11. Моя жизнь течет планомерно и я все успеваю.

12. Я творец собственного настроения.

13. Я награждаю себя за все свои достижения.

14. Я вижу себя во всей полноте и верю в свой потенциал.

15. Мое здоровье укрепляется с каждым днем, это часть моего капитала.

16. Я любимое дитя Вселенной, Вселенная любит и во всем поддерживает меня.

17. Мое тело красиво, здорово и энергично. Я люблю свое тело.

18. Я получаю удовольствие от всего, что у меня есть.

19. Я говорю четко и убедительно, люди охотно выслушивают меня.

20. Я слушаю свое сердце, оно точно знает как привести меня к успеху и счастью.

21. Жизнь – мой мудрый учитель и наставник.

22. Я открываю свое сердце для радости и счастья.

23. Я с любовью зарабатываю и трачу деньги.

24. Я и только я несу 100% ответственность за свое здоровье, за свое финансовое благополучие, за свои отношения с близкими, за свою самореализацию.

25. Я сильный и уверенный в себе человек.

Вернувшись домой, я застал жену накрывающей стол к ужину, я взял ее руку и сказал, у меня есть к тебе разговор. Она села и спокойно начала есть. Я увидел боль в ее глазах. Я спешил и не знал, что сказать. Но я должен был сообщить ей, о чем я думал. - Я требую развод, - начал я спокойно. Ее, казалось, не раздражали мои слова, вместо этого она спросила меня мягко: - Почему? Я увильнул от этого вопроса, что рассердило ее. Мое сердце уже принадлежало Джейн. Я не любил жену больше. Я просто жалел ее! На следующий день я возвратился домой очень поздно и нашел ее пишущей что-то за столом. Я не ужинал, я просто лег и очень быстро заснул, потому что я устал после богатого событиями дня с Джейн. Утром она представила свои условия развода: она ничего не хотела от меня, но просила об месяце отсрочки перед разводом. Она просила, чтобы этот один месяц мы изо всех сил пытались жить максимально нормальной жизнью. Она привела очень простые причины: у нашего сына были экзамены через месяц, и она не хотела нарушить его подготовку нашим бракоразводным процессом. Мне это подходило. Но была еще одна просьба, она просила, чтобы я вспомнил начало семейных отношений, как я нес ее на руках в комнату в день нашей свадьбы. Она просила, чтобы каждое утро в течении месяца, я нес ее из нашей спальни к парадной двери на руках. Я подумал, что она сходила с ума. Только, чтобы сделать наши последние дни вместе терпимыми, я принял ее странное требование. У меня не было близости с женой, что еще раз подчеркивало мое намерение развода. Поэтому, когда я нес ее в первый день, мы казались неуклюжими. Наш сын со смехом хлопал: - Папа держит маму на руках. Его слова укололи меня. От спальни до гостиной, затем к двери, я шел более чем десять метров держа жену на руках. Она закрыла глаза и сказала мягко: - Не говори нашему сыну о разводе. Я кивал, чувствуя себя несколько расстроенным. Я опустил ее возле двери и она пошла на автобусную остановку, чтобы ехать на работу. Я поехал один в офис. Вошел наш сын и сказал, что пора выносить маму. Для него момент, когда папа сносит на руках его мать, стал основной частью жизни. Моя жена махнула сыну, чтобы тот подошел ближе, и крепко обняла его. Я отвернулся, потому что боялся, что мог передумать в эту последнюю минуту. Затем я взял ее на руки, когда шел из спальни, через гостиную, в прихожую. Ее рука окружила мою шею мягко и естественно. Я держал ее тело плотно; это было точно так же, как в день нашей свадьбы. Но ее намного более легкий вес делал меня грустным. В последний день, когда я держал ее на руках, я едва мог пошевелиться. Сын пошел в школу. А я все еще крепко держал ее и сказал, что я не замечал, что в наших семейных отношениях просто не хватало близости. Я поехал в офис и выпрыгнув из автомобиля, даже не закрыл дверь. Я боялся, что любая задержка заставит меня передумать. Я подымался наверх. Джейн открыла дверь, и я сказал ей: - Извини, Джейн, я больше не хочу разводиться. Джейн, казалось, внезапно проснулась. Она дала мне пощечину и затем захлопнула дверь и разрыдалась. Я спустился вниз и уехал. В цветочном магазине по пути домой, я заказал букет цветов для моей жены. Продавщица спросила меня, что написать на карте. Я улыбнулся и сказал: - Я буду выносить тебя на руках каждое утро, пока смерть не разлучит нас!!!. Тем вечером я приехал домой с цветами в руках и улыбкой на моем лице, и взлетев вверх по лестнице, нашел мою жену в постели - мертвой. Моя жена боролась с раком в течение многих месяцев, а я был так занят Джейн, что даже не заметил этого. Она знала, что скоро умрет и хотела спасти меня от отрицательной реакции нашего сына, в случае, если бы мы развелись. По крайней мере, в глазах нашего сына - я - любящий муж. Мелочи наших семейных отношений - то, что действительно имеет значение и это не особняк, не автомобиль, не деньги в банке. Поэтому найдите время для своей половинки и делайте те мелочи друг для друга, которые создают близость и семейные отношения. Пусть у вас будет действительно счастливая семья.

Показать полностью…

Кто-то говорит: нас лечит время... Нет, всё обстоит не так — нас лечат уединение, сила воли и умение анализировать жизненные события. Мы исцеляем себя сами!