23 апреля 2025

Как один неудачный прием пищи перестраивает мозг на то, чтобы избегать этой пищи навсегда - выяснили нейробиологи с помощью методов оптогенетики.

Работа, проведённая на лабораторных животных (мышах)

- может помочь в разработке будущих клинических методов лечения у людей - для состояний, связанных с приобретением негативного (травматического) опыта.

Новое исследование показывает, как однократное пищевое отравление формирует в мозге устойчивые негативные воспоминания. Выявлен нейронный механизм обучения на основе отложенной обратной связи.

Нейробиологи обнаружили, что у мышей развилось сильное отвращение к ароматизированному напитку после того, как у них наблюдались симптомы отравления, даже если между употреблением напитка и недомоганием прошло 30 минут.

Нейробиологи из Принстона определили точное «место хранения памяти» в мозге, отвечающее за сильное отвращение к еде у мышей.

Выявлено, что центральная часть миндалины кодирует и извлекает воспоминания о неприятной еде.

Центральная часть миндалевидного тела (миндалины) — область мозга, связанная со страхом и эмоциями, — была активна во время оценивания напитка на вкус (дегустации), недомогания и воспроизведения воспоминаний, что подчёркивает её роль в «одноразовом» обучении.

Исследование показало, как у грызунов происходит «однократное обучение», при котором опыт однократного отравления формирует устойчивые воспоминания.

Научная статья была опубликованы в журнале Nature.

Zimmerman, C.A., Bolkan, S.S., Pan-Vazquez, A. et al. A neural mechanism for learning from delayed postingestive feedback. Nature (2025).

doi 10.1038/ s41586-025-08828-z

Многие через это проходили: одна испорченная устрица навсегда в памяти "портит" вкус всех морепродуктов.

Здесь целесообразно привести отрывок из книги психиатра Питера Уайброу "Мозг. Тонкая настройка. Наша жизнь с точки зрения нейронауки":

"Мы должны понять, что настроенные в нашем мозге схемы привычного поведения и автоматического мышления, как полезные, так и вредные, обретают форму путем проб и ошибок, но, однажды закрепившись, весьма плохо поддаются изменению и еще хуже – удалению.

Важную роль играет рефлекторная, интуитивная настройка мозга в нашей повседневной жизни. Почему мы иногда пугаемся палки, приняв ее за змею, как это случилось с моим другом, который прогуливался среди деревьев рядом с Капитолием в Вашингтоне? Или испытываем приступ тошноты от запаха какой-либо пищи, которой когда-то отравились? Все это примеры того, как наш мозг выносит автономные и досознательные суждения перед лицом возможной опасности.

В своё время у меня приступы тошноты вызывал запах бекона и печенки. Когда я проанализировал свой опыт, я смог найти причины такой реакции. Будучи молодым врачом, я жил в квартире при больнице и работал по очень напряженному графику – дежурил каждую вторую ночь. Нам предоставляли бесплатный завтрак и ужин в столовой. Однажды я подхватил вирусную инфекцию со стандартными проявлениями в виде желудочно-кишечного расстройства. Но прежде чем болезнь проявилась, накануне вечером, я ел в столовой бекон и печенку с картофельным пюре – стандартный английский набор блюд.

Тогда я не сопоставил эти два события, да и при сознательном обдумывании не счел бы их взаимообусловленными; однако нервные центры моего мозга, служащие системой безопасности, получающей сенсорную информацию от всех частей тела, в том числе от обонятельного анализатора, ошибочно связали вирусную инфекцию с запахами еды. Эти два явления оказались сцепленными в моем подсознании, подобно тому как у собаки Павлова звонок связывался с получением пищи. Таким образом этот рефлекс закрепился в моей личной истории. И стоило мне учуять запах печени и бекона, я получал эмоциональный сигнал тревоги от моего подсознания, который в сознании регистрировался как ощущение тошноты.

На основании неприятного опыта мой мозг «перенастроился» в неправильно понятых интересах выживания. Только позднее, после того как я проанализировал события, сопутствовавшие моей тогдашней болезни, эти сигналы тошноты в конце концов прекратились, притом что раньше я очень любил печенку. Это, конечно, пример ассоциативной связи, которую легко расшифровать."

(это был отрывок из книги психиатра Питера Уайброу).

Действительно, многие люди могут вспомнить случай пищевого отравления, который заставил их избегать определённых продуктов, вызывавших у них недомогание.

И вот теперь нейробиологи определили точное «место хранения памяти» в мозге, отвечающее за сильное отвращение к еде у мышей.

Хотя этот опыт довольно распространён, учёных долгое время озадачивала разница во времени. В отличие от прикосновения к горячей плите, когда боль ощущается сразу, при пищевом отравлении между употреблением некачественной пищи и появлением симптомов проходит значительное время — то, что

соавтор научной работы Кристофер Циммерман, PhD, называет интервалом «от приёма пищи до недомогания».

Работая в лаборатории Иланы Уиттен, профессора нейробиологии в Принстоне, Циммерман впервые начал изучать механизмы мозга, отвечающие за обучение избегать неприятной пищи, предлагая мышам попробовать новый вкус, с которым они никогда раньше не сталкивались: напиток Kool-Aid с виноградным вкусом.

Kool-Aid представляет собой порошок, который нужно смешать с водой - чтобы получить сладкий ароматизированный напиток. В России в своё время подобные напитки были известны под брендом "Юпи", который рекламировали слоганом "просто добавь воды".

Разумеется, мышам данным продукт Kool-Aid дали после того как смешали порошок с водой - то есть в форме напитка.

Мыши узнали, что если они ткнут носом в определённое место в своей клетке, то получат каплю Kool-Aid. Через 30 минут после того, как мыши впервые попробовали фиолетовый напиток, им сделали одноразовую инъекцию хлорида лития, которая вызвала временное недомогание, похожее на пищевое отравление.

Неудивительно, что два дня спустя, когда мышам предложили выбор, они решительно отказались от некогда привлекательного напитка Kool-Aid и предпочли просто пить воду. Однако Циммерман и Уиттен обратили внимание на то, в какой части мозга была обнаружена эта связь между напитком и болезнью: в центральной части миндалевидного тела.

«Миндалевидное тело оказывается действительно интересным местом, потому что оно преимущественно активируется новыми вкусами на каждом этапе обучения», — сказал Циммерман.

Получается, мозг запоминает новые вкусы, чтобы сформировать ассоциации спустя несколько часов.

По его словам, миндалевидное тело активно - когда мышь употребляет напиток, затем в то время когда мышь испытывает недомогание после инъекции хлорида лития, и позже когда «мышь вспоминает об этом негативном опыте несколько дней спустя».

Центральная часть миндалины — небольшая группа клеток в нижней части мозга, отвечающая за эмоции и обучение страху — также обрабатывает много информации из окружающей среды, включая запахи и вкусы.

Результаты исследования впервые показали, насколько важна центральная часть миндалины на каждом этапе обучения.

После того как команда учёных узнали, где формируются неприятные вкусовые воспоминания, они проследили, как сигналы о недомогании из кишечника попадают в мозг.

Основываясь на результатах предыдущих исследований, они используя оптогенетические методы определили специализированные клетки заднего мозга, которые напрямую связаны с центральной частью миндалевидного тела. Стимуляция этих клеток через 30 минут после того, как мышь выпила ароматизированный напиток, вызывала такое же отвращение, как при настоящем пищевом отравлении.

Они также обнаружили, что чувство тошноты вызывало повторную активацию тех нейронов, которые были "активированы" употреблением ароматизированного напитка.

«Как будто мыши мысленно возвращались в прошлое и вспоминали предыдущий опыт, из-за которого им позже стало плохо», — сказала профессор Илана Уиттен. По её словам, «было очень интересно наблюдать за этим процессом на уровне отдельных нейронов».

Команда исследователей считает, что новые вкусы могут «запоминаться» конкретными клетками мозга, чтобы они оставались чувствительными к сигналам о недомогании в течение нескольких часов после приёма пищи. Это позволяет реактивировать эти клетки в случае недомогания и таким образом устанавливать причинно-следственную связь, несмотря на временную задержку.

Это исследование открывает новые пути для понимания того, как мозг формирует связи между отдалёнными друг от друга событиями, что выходит за рамки понимания того, как закрепляются плохие воспоминания.

«Часто, когда мы учимся в реальном мире, между нашим выбором и его последствиями проходит много времени», - говорит Циммерман.

Он указывает на то, что это обычно не изучается в лабораториях, поэтому мы не до конца понимаем нейронные механизмы, которые ответственны за последствия наступающие с большой задержкой.

Это может пролить свет на то, как формируются подобные воспоминания у людей, и не только при отравлениях, но и например в ситуациях, когда травмирующее событие приводит к посттравматическому стрессовому расстройству.

По мнению авторов научной работы, данное

открытие даёт представление о том, как мозг связывает отдалённые события, и может быть полезно для понимания посттравматического стрессового расстройства и других расстройств, связанных с травматическим опытом.

Таким образом, научная работа, в которой у мышей искусственно вызвали симптомы пищевого отравления - может помочь в разработке будущих клинических методов лечения людей.

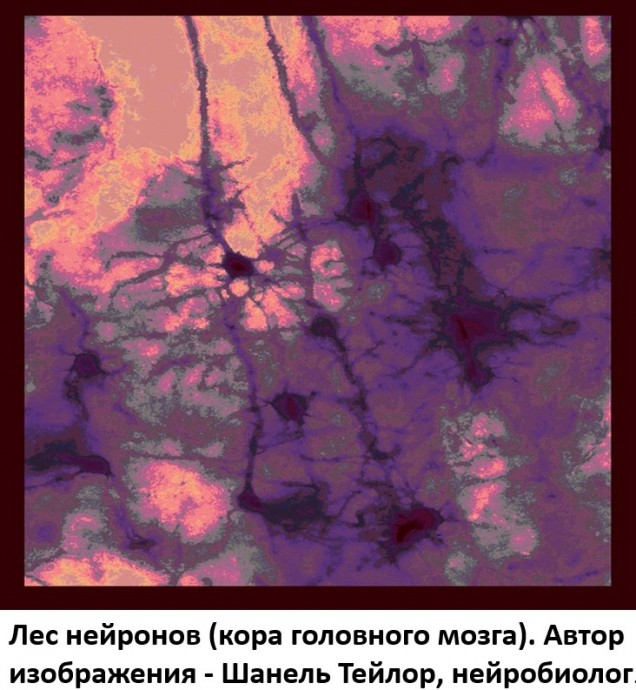

"Лес нейронов" - так назвала это изображение его автор, нейробиолог Шанель Тейлор из Квинслендского института мозга при Университете Квинсленда в Австралии (Chanel Taylor, PHD in Neuroscience). Нейроны коры головного мозга здесь окрашены и увеличены в 20 раз.

Шанель Тейлор известна не только как нейробиолог, но и как художник которая создаёт инсталляции, в которых объединяет науку и искусство - причём помимо темы нейронов и головного мозга в этих произведениях фигурируют и другие темы связанные с биологией.

Источники:

1. публикация Stunning neuroscience images на сайте Queensland Brain Institute

2. публикация Southern scholars honoured at Southern Institute of Technology awards на сайте Stuff

Гениальность не зависит от размера мозга

Мозг человека весит примерно 1200 - 1400 грамм. Мозг Эйнштейна, к примеру, 1 230 г, не самый большой. Мозг слона почти в четыре раза больше, самый крупный мозг у кашалота - 6800 граммов. Дело здесь не в массе.

В чем разница между мозгом гения и обычного человека? По обложке книги или по числу страниц никогда не скажешь, вышла она из-под пера мастера или графомана. Кстати, и среди преступников попадаются весьма умные люди. Для оценки нужны совершено другие единицы измерения, которых пока не существует. Но в целом мощность мозга зависит от числа синаптических контактов (мозг состоит отнюдь не из одних нейронов, в нем заключено огромное множество вспомогательных клеток. Его пересекают большие и малые кровеносные сосуды, а в центре мозга скрыты четыре так называемых мозговых желудочка, заполненных цереброспинальной жидкостью...).

Главную интеллектуальную мощь мозга составляют нейроны его коры. Особенно важна плотность синаптических контактов между нейронами, а никак не физический вес. Ведь не станем же мы по весу в килограммах определять быстроту компьютера.

По этому показателю мозг животных, даже высших приматов, существенно меньше человеческого. Мы проигрываем животным в скорости бега, в силе и выносливости, в способности лазить по деревьям.... Собственно, во всем, кроме ума.

Мышление, сознание - это то, что отличает человека от животных. Тогда возникает вопрос: почему бы человеку не обзавестись еще более вместительным мозгом?

Ограничивающим фактором является сама анатомия человека. Размер нашего мозга, в конце концов, определяется размером родовых путей женщины, которая не сможет родить ребенка со слишком большой головой. В каком-то смысле мы - пленники собственного строения. И в этом смысле человек не может стать существенно умнее, если только в один прекрасный день не изменит себя сам.

Как одна часть мозга спасает другую

Ишемический инсульт мозга - тяжелая болезнь. Она связана с закупоркой кровеносных сосудов, подводящих кровь. Мозговая ткань чрезвычайно чувствительна к кислородному голоданию и быстро отмирает вокруг закупорившегося сосуда. Если зона поражения не находится в одном из жизненно важных центров, человек выживает, но при этом может частично утратить подвижность или речь. Тем не менее, через продолжительное время (иногда - месяцы, годы) утраченная функция частично восстанавливается. Если нейронов не становится больше, то за счет чего это происходит? Известно, что кора головного мозга имеет симметричное строение. Все ее структуры поделены на две половины, левую и правую, но поражена лишь одна из них. Со временем можно заметить медленное прорастание отростков нейронов из сохранившейся структуры в пострадавшую. Отростки удивительным образом находят правильный путь и частично компенсируют возникший недостаток. Точные механизмы этого процесса остаются неизвестными. Если мы научимся управлять процессом восстановления, регулировать его, это не только поможет при лечении инсультов, но и раскроет одну из самых больших тайн мозга.