8 сентября 2025

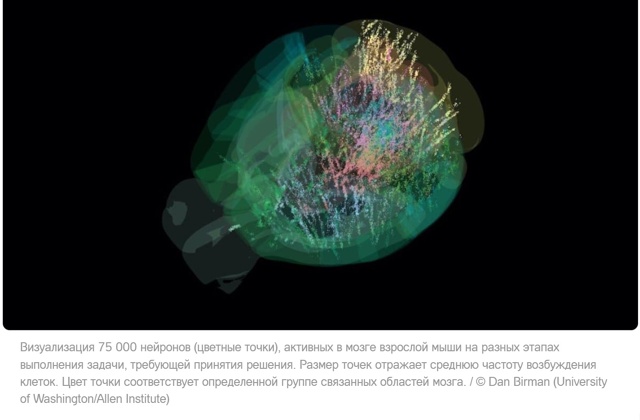

Масштабное исследование нейронной активности мышей показало, как мозг принимает решения. Оказалось, в этом процессе участвуют не отдельные специализированные центры, а распределенная сеть, охватывающая практически весь мозг — от сенсорных до моторных зон. На протяжении более полувека нейробиологи изучали сложные когнитивные функции, такие как принятие решений, как правило, фокусируясь на небольших группах клеток в отдельных областях мозга. Такой подход предполагал, что за конкретные задачи отвечают узкоспециализированные «центры принятия решений». Но мозг — очень сложная и взаимосвязанная система, в нем многие тысячи нейронов из сотни областей непрерывно обмениваются информацией. В последние десятилетия становилось все более очевидно, что изолированное изучение регионов не дает полной картины. Главная проблема заключалась в том, что разные лаборатории изучали разные участки мозга, используя разные поведенческие задачи и методы анализа. Интегрировать такие разрозненные данные в единую модель было невозможно: мозг, даже мышиный, просто слишком большой для этого, а эксперименты слишком разные, каждый «подсвечивает» лишь крошечную часть большой «нейрональной поляны». Чтобы понять, как мозг интегрирует сенсорную информацию, прошлый опыт и ожидания для выбора действия, требовался принципиально иной подход. Были необходимы стандартизированный эксперимент и одновременный анализ активности сотен тысяч нейронов по всему мозгу. Для решения этой задачи создали международную коллаборацию International Brain Laboratory (IBL), которая объединила 22 лаборатории из Европы и США. Ученые разработали единый, строго стандартизированный эксперимент. В нем 139 мышей обучали выполнять простую на вид задачу. Животное сидело перед экраном и поворачивало небольшое рулевое колесо, чтобы переместить появившийся слева или справа полосатый круг к центру экрана. За правильное и быстрое действие мышь получала каплю сладкой воды. Ключевой особенностью задачи была ее вероятностная структура. В течение блоков из 20-100 попыток круг появлялся с вероятностью 80% с одной стороны и 20% с другой. Затем вероятности менялись на противоположные безо всякого сигнала для животного. Чтобы максимизировать вознаграждение, особенно в попытках с нулевой контрастностью (когда стимул был невидим), мышам приходилось отслеживать эту скрытую закономерность и формировать внутреннее ожидание, или «предварительную вероятность» (prior). Это позволило ученым исследовать, как ожидания влияют на будущие решения. Пока мыши выполняли задание, исследователи регистрировали нейронную активность с помощью сотен высокоплотных электродов Neuropixels. Совместные усилия позволили собрать масштабный набор данных: активность 621 733 нейронов из 279 областей мозга. Анализ показал, что мыши действительно успешно использовали вероятностную структуру задачи, чтобы улучшить свои результаты, особенно на пробах без видимого стимула. Их точность на таких пробах составляла почти 59% — на деле это значительно выше случайного угадывания. Оказалось, информация о предварительной вероятности — внутреннем ожидании животного — кодировалась не в нескольких специализированных областях, а была распределена по всему мозгу — то, о чем давно говорят многие видные нейробиологи. Ее следы обнаружили примерно в 30% всех изученных регионов, охватывающих все уровни обработки информации: от ранних сенсорных зон, таких как первичная зрительная кора и таламус, до ассоциативных областей и моторных центров. Это открытие прямо противоречит модели, где ожидания учитываются только на финальных стадиях принятия решений. Оно подтверждает гипотезу о том, что мозг функционирует как огромная байесовская сеть с постоянным разнонаправленным потоком информации. Дальнейший анализ помог выявить еще одну важную деталь. Мыши для формирования своих ожиданий использовали не идеальную математическую модель, а более простую эвристику. Их внутреннее ожидание в большей степени основывалось на собственных предыдущих действиях, а не на показанных стимулах. Другими словами, животное корректировало свою стратегию, опираясь на то, что оно сделало в последних пяти-шести попытках. Активность нейронов в мозге точно отражала именно эту субъективную, основанную на действиях модель, а не объективную вероятность появления стимула. Сигналы, связанные с движением и вознаграждением, оказались самыми распространенными — их нашли почти во всех изученных областях мозга. Репрезентация выбора тоже была чрезвычайно широкой. Напротив, кодирование самого зрительного стимула было более ограничено классическими зрительными путями. Несмотря на масштаб работы и «революционные» выводы, авторы отметили ограничения, которые указывают на сложность изучаемых процессов. Во-первых, сигналы, связанные с вознаграждением (положительной обратной связью), трудно отличить от нейронной активности, отвечающей за само сопутствующее движение — облизывание. Во-вторых, даже при таком подробном анализе большая часть зафиксированной нейронной активности остается необъясненной в рамках поставленной задачи. Это может говорить о том, что мозг постоянно занят обработкой внутренних процессов или реагирует на неучтенные движения, не связанные с заданием. Таким образом, хотя удалось собрать подробнейшую нейрональную карту, которая охватывала целый мозг, она — лишь первый шаг к пониманию, как из распределенной активности миллиардов нейронов рождается единое целостное поведение — даже внутри, казалось бы, вдоль и поперек изученной модели мышиного мозга. Результаты опубликованы в журнале Nature в виде сразу двух научных работ. 1) Findling, C., Hubert, F., International Brain Laboratory. et al. Brain-wide representations of prior information in mouse decision-making. Nature 645, 192–200 (2025). doi 10. 1038/ s41586-025-09226-1 2) International Brain Laboratory., Angelaki, D., Benson, B. et al. A brain-wide map of neural activity during complex behaviour. Nature 645, 177–191 (2025). doi 10. 1038/ s41586-025-09235-0 Источник русского текста: научный журналист Илья Гриднев, статьяНейробиологи впервые составили полную карту принятия решений в мозге мыши. Статья опубликована на сайте Naked Science.

Показать полностью…

ЕСЛИ ВЫ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТО НА ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ НАПАДАТЬ!

Без всякой причины. Так проявляется «комплекс спасителя», так он влияет на злых, подлых, агрессивных людей, которым вы не сделали ничего плохого. Это, как сказал бы Юнг, химическая реакция такая, к вам лично имеющая мало отношения.

Так вот на нас реагируют те, чье сердце полно черной злобы, зависти, ненависти. Начиная от злого вахтера и заканчивая высокопоставленным чиновником. Спаситель? Ну, так попробуй себя спасти! Сейчас мы быстренько испытаем твою доброту. Плюнем в лицо или ударим сзади: «прореки, кто ударил тебя?». Выведем из равновесия, унизим, смешаем с грязью — чтобы ты стал таким же злым и подлым, как мы.

Если на вас постоянно нападают и причиняют зло без видимой причины — вы добрый и достойный человек. И злые не могут этого терпеть, вот и причиняют боль и страдания. Ищут способ задеть за живое; ущипнуть или стукнуть. Желательно — при всех. Чтобы вы тоже озлобились и закричали. Или расплакались — это тоже хорошо, это унижение! Но злые забывают о том, что доброта и слабость — разные вещи. И если у человека достаточно сил, чтобы быть добрым, терпеливым, спокойным — у него вполне достаточно сил, чтобы постоять за себя.

Хотя это страшно удивляет нападающих. На злых нападать боятся — можно получить по морде. Вон он какой злой! А на добрых — безопасно. Но это — большое заблуждение, уверяю. Добрый человек добр сознательно. Это — его выбор. Это не от слабости или глупости — доброта и спокойствие. И умение поддержать других — не от слабости. А от огромной внутренней силы, которой злые лишены полностью, так же, как лишены счастья, благополучия, радости и любви. О которых они понаслышке знают: книги читали. Фильмы смотрели. Знакомые рассказывали. Но у них этого никогда не будет. Вот и злятся при виде нас. И поэтому подлые и неожиданные нападения — признак того, что мы хорошо справляемся со своей задачей. Быть добрыми и поддерживать других.

Если учитель, не дай бог, скажет, что здесь сидят способные, а здесь неспособные дети, такой учитель профнепригоден. Ему надо запретить преподавать. Это недопустимая вещь.

Если вас обидят, вы это вполне переживете. Но не ребёнок! Ребёнок по сравнению со взрослыми беззащитен в этом мире. А если у ребёнка, которого записали в неуспешные, еще и родители бесчувственные, то это ранит еще сильнее. Они что, Аристотели все, наши родители? Некоторые могут еще и масла в огонь подлить: «Смотри, Вася какой молодец! А ты?!» И ребёнок должен жить с этим клеймом неудачника? Вы поспрашивайте сегодня родителей, хотят ли они вернуться в школу. Большинство скажут «нет». Это ж как надо учителям поработать, чтобы у всех выработалась такая стойкая неприязнь к школе.

Ошибок не бывает. События, которые мы притягиваем в нашу жизнь, какими бы неприятными для нас они ни были, необходимы для того, чтобы мы научились тому, чему должны научиться. Каким бы ни был наш следующий шаг, он нужен для того, чтобы достичь того места, куда мы выбрали идти.