Марк Жилин /

Лента

10 июля 2025

Есть один способ состарить человека.

Моментально. Только что он великолепно выглядел и был красив, элегантен, привлекателен, молод!

Как один мужчина на кассе.

Импозантный такой мужчина, с благородной проседью, в модной одежде. Не слишком молодой, но совсем не старый. Моложавый.

Он с девушкой стоял. В корзинке напиток искрометный, ананас, вкусная рыба, дорогой шоколад.

Мужчина красовался перед девушкой. Видимо, недавно познакомились. И говорил он приятным баритоном, и улыбался...

Хорошо выглядел. Отлично.

И тут угрюмая кассир гаркнула: «Пенсионное удостоверение покажите!».

И из мужчины словно выпустили воздух. Он сник. Сгорбился. И на глазах постарел. Заметно стало, что ему под семьдесят. Он не молод, он очень пожилой уже человек.

Пожилой человек достал пенсионное удостоверение после короткой внутренней борьбы. Он не смотрел на девушку. Молча протянул кассиру документ...

Вот на глазах состарился человек. Только что был молод и искрометен, как напиток в его корзине. А теперь впору бандаж покупать и травяной чай...

А вот не надо было за пенсионным лезть. Надо было держать марку. Держать осанку. И вежливо ответить красивым баритоном: «Ну что вы, какое пенсионное удостоверение? Я в самом расцвете лет. Молод и полон сил, чего и вам желаю!»...

Но вот так и бывает. Напомнят о возрасте. Скажут: «ну куда в ваши-то годы плясать, на самокате кататься, в походы ходить, знакомиться, покупать новые наряды? Вам же много лет!».

И человек поблекнет и поникнет, как сломанный лютик. Моментально. Словно выпустили из него энергию жизни, пригнули к земле, лишили сил и красоты...

А не надо так реагировать. И пенсионное не всегда надо показывать ради скидки. Бог с ней, со скидкой. Скидки нужны слабым и пожилым.

Надо выпрямиться. Улыбнуться. Расплатиться за платье или за танцы. За шоколад и веселье. И жить дальше с удовольствием и радостью. Не ожидая скидки за преклонный возраст и слабость...

А потом оказалось, что с тобой всегда всё было и есть хорошо и прекрасно, когда ты сам начинаешь это понимать, на себя так смотреть, себя ценить, уважать и окружаешь себя людьми, которые смотрят, видят, ценят и уважают тебя точно так же.

Всё дело в окружении, даже если пока оно состоит из тебя одного.

В особенности, тогда.

Вот с него и начни.

С себя.

В себе.

Вне зависимости от твоего окружения или его отсутствия.

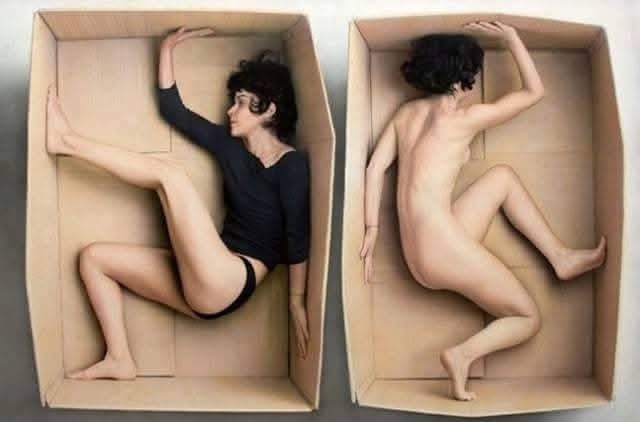

Илья Латыпов. Когда люди сами себя объективируют и сами к себе относятся не как к живым людям из плоти, которая устает и требует заботы, а как к кофеваркам.Представьте, что перед вами мультиварка. Хорошо работает, исправно готовит разного рода каши. Никому в голову не придет спрашивать мультиварку насчет ее чувств, планов на будущее, идей. Пока работает — просто нажимаем на кнопки, и все. Ну, в начале еще инструкцию по эксплуатации прочитаем, куда что насыпать и куда нажимать. Если вдруг сломалась — тогда или на починку, или выбросить, на замену купить новую. Можно, конечно, огорчаться и грустить по поводу того, что такая отличная и любимая вещь больше не функционирует — но было бы крайне странно, если бы вы озаботились переживаниями самой мультиварки на этот счет.Это не странно и не удивительно — относиться к вещи как к вещи. Но, к сожалению, ничуть не более необычно то, что множество людей или сами к себе или к другим людям относятся как к мультиваркам. Объективируют друг друга.Обнаружить объективацию очень просто. Что такое объект? Это любой предмет. На него воздействуют, с ним совершают разного рода манипуляции, его могут украшать, им могут восхищаться, делать предметом культа или презрения. Он может просто валяться где-то на земле, может лететь в космосе или качаться на волнах. В общем, можно много чего с объектами делать. А вот объект не может ничего — потому что у него нет своей воли, это просто нечто неживое. У него нет чувств, нет желаний, нет мотивов. Просто объект… Когда чувства и переживания другого человека исчезают из нашего поля зрения, становятся неважными — человек превращается в объект. Объективировать очень просто.— Подросток, мечтающий наконец-то лишиться этой проклятой девственности, делится своим желанием «трахнуть эту Ленку», которая в него влюблена, а он в нее — нет. Чувства и переживания «Ленки» по этому поводу — когда вскроется, что ее просто использовали — подростка не интересуют. «Чем тогда она отличается от резиновой куклы?» Да ничем. И парня это не волнует.— Родители, уже спланировавшие жизненный путь ребенка, не отходя от его младенческой колыбели, и все его детство прилагающие недюжинные усилия для корректировки ребенка в соответствии с заданными параметрами. Чувства и переживания ребенка? Что вы, это всего лишь ребенок, что он может знать или понимать?— Политик-социопат (а таких ой как много в верхних эшелонах власти, и не только государственной), воспринимающий людей как «электорат», двигающий их как пешки на шахматной доске. Как вы знаете, пешками — и даже более крупными фигурами — можно жертвовать для того, чтобы получить преимущество на доске. Чувства пешки? Да вы с ума сошли, как деревяшки могут разговариватьОбъекты бывают двух видов: полностью бесполезные и функциональные. Бесполезные объекты — это люди, от которых ничего не нужно, которых можно или даже нужно подвинуть или списать в утиль. Бесполезным объектам отказывают даже в базовом уважении к их чувствам: «уважение нужно еще заслужить». Что касается функциональных людей, то от них что-то нужно, и о них даже будут заботиться — ровно в той степени, в которой эти люди-функции могут выполнять те задачи, для которых они предназначены. Кофеварку же моют иногда, машины на профилактику можно отправлять, посудомойки тоже хорошо бы иногда проверять — не засорились ли где? Общее у людей-объектов и людей-функций одно — их собственные стремления и желания вообще отсутствуют в сознании тех, кто использует объекты и функции, и к тому же сами люди-объекты и люди-функции неспособны к тому, чтобы заявить о своих потребностях.Большинство функций активируется кодовым словом «долг». Где долг (то есть отсутствие собственных желаний) — там функция. Иногда в этом нет ничего ужасного. Так, наши отношения с таксистами, продавцами, разносчиками пиццы — с любыми представителями сферы услуг — во многом функциональны, нас интересует в первую очередь удовлетворение наших потребностей, а не желаний таксиста. С 8 до 18 или на время осуществления профессиональной деятельности — сначала функция, потом — живой человек. Однако эта «частичная функциональность» часто разрастается туда, где ей нет места. На той же работе начальника его подчиненные могут интересовать исключительно как функции, обеспечивающие ему прибыль, и не имеющие своей личной жизни. Если что не так — деталь заменим, какие проблемы? «Незаменимых у нас нет» и «а ты сначала заслужи хорошее к себе отношение» — девиз пользователей функциональных людей.Есть функция «муж/жена» — активируется исходным словом «долг» и подпрограммами «мужик должен», «жена обязана». Есть функция «хороший мальчик/сын» и «хорошая девочка/дочь». Есть «нормальная мать» и «настоящий отец». Есть нормы функциональности: например, зарабатывает столько-то — значит, объект хорошо работает. Иногда нужен профилактический ремонт/осмотр — но исключительно для продолжения заработка. Разумеется, что при функциональном подходе необходимо подсчитывать норму выработки и собственные затраты на поддержание функционирования объекта, вести детальную арифметику отношений. И не дай бог объект станет требовать больше затрат, чем он может выдать полезного продукта! Зачем тогда он нужен? Заменить!С человеком-функцией нужно разговаривать через следующие типовые команды:— Ты должен /не должен делать то-то и то-то (Ты обязан/а окупить физические и психологические расходы на твое содержание («сыновний/дочерний долг»)— Делай что хочешь, но чтобы к завтрашнему дню это было.— Не выноси мне мозг скрипом своих плохо смазанных шестеренок («не истери!»). Иди на профилактику («полечи нервы», «иди к психологу») и возвращайся как новенькая/новенький.— Не можешь — научим, не хочешь — заставим.— Терпи казак, атаманом будешь (у тебя в инструкции по эксплуатации записано, что ты должен стать атаманом).В таких отношениях, когда люди-функции вдруг начинают отказываться от того, что они объекты, подобное поведение воспринимается хозяевами с изумлением, как восстание машин. И это восстание нужно или подавить, или озаботиться обновлением программного обеспечения/масла в механизме. «Чего тебе не хватает-то, с жиру бесишься!». Неплохо себя показывает программа «героизм и самопожертвование» в версиях «солдат думает только о Родине», «учительский подвиг» и «вы же давали клятву Гиппократа!». Единственное, чего делать не станут — это искренне интересоваться причинами «восстания». Ясное дело — дефект механизма, а с механизмами не разговаривают… Хотя что это я — вон, автомобилям иногда имена дают, что не мешает расставаться с Машей Тойотой, когда на горизонте замаячил красавец Миша Лексус.Самое грустное — когда люди сами себя объективируют. Сами к себе относятся не как к живым людям из плоти, которая устает и требует заботы, а как к кофеваркам. Не задаются вопросом «а нравится/люблю ли я это?», а листают инструкцию по эксплуатации: «как бы выжать дополнительные мощности из агрегата?!». Волшебная активирующая программа «долг»… Включают в себе программы «Героизм» и сканируют себя антивирусом на предмет обнаружения вредоносных троянских программ «эгоизм», «забота о себе», «что-то я устал» и так далее. Отдых — это лишь время для подзарядки аккумуляторов, ни секунды лишнего.Вне объектно-функционального мира с его долгом и действием лежит другой мир, субъектно-душевный. Где нет типовых программ, а есть вопросы, обращенные к другому — или к самому себе.— В последнее время ты часто говоришь о том, что тебе плохо… Что с тобой и чем я могу помочь?— Мы с тобой постоянно ссоримся… Что происходит в наших отношениях?— Я хочу вот этого и этого… Как ты на это смотришь?— Какие у тебя планы на выходной/отпуск?— Давай подумаем вместе…— Чего хочешь/о чем думаешь ты?— Мне кажется, ты устал…Мультиварки не устают. Они сразу ломаются.

Показать полностью…

Довербальная травма, как следует из названия, это слишком сильные негативные, стрессовые события, которые никак не были разъяснены, не названы, не переработаны в психике сначала матери, а потом самого младенца в грудном возрасте, до того, как у него появилась речь. Малыш испугался, ему больно, что-то беспокоит – появляется мать или тот, кто ее заменяет, берет на руки, утешает, успокаивает, воркует, говорит «чшшш, ты просто испугался, это был сон, сейчас мама тебя покормит, и все будет хорошо». Она распознает чрезвычайно неразборчивые сигналы ребенка и превращает их в смысловые единицы: слова. Так ребенок узнает и выучивает, что вот это ощущение – страх, вот это – боль, сейчас он устал, а теперь он голоден. До этого он просто чувствует захватывающий все его существо ужас, не имея ни малейшего представления, что с ним происходит. А теперь представьте, что мамы нет. Совсем нет, или она пребывает в тяжелой депрессии, пьяна или под наркотиками, короче, не откликается на призыв младенца. Он слышит очень громкий, раздирающий уши шум (например, рядом вопит сосед по больничной палате, ему всего восемь месяцев, он голоден и болит недавний шов после операции), этот крик причиняет физическую боль, она заполняет его изнутри, он тоже кричит, потом устает и затихает, ведь никто не подходит на его плач. Остается только ощущение скручивающего ужаса, теперь при любом громком звуке он будет пытаться свернуться в тугой узел и отключить слух. А вот ему уже два, мама привела в ясли и оставила на ночь, тут час-то не знаешь, как прожить в этом бедламе, все чужое, плохо пахнет, все орут, еда незнакомая и невкусная. Очень хочется домой, к маме, в свою кроватку, но тебя никто не замечает, жаловаться некому, поэтому замолкаешь, отключаешься, какое-то время еще надеешься, что мама придет за тобой, но время идет, никто не приходит, и ты просто замираешь и перестаешь себя чувствовать… Потом ребенок вырастает, овладевает более-менее своим телом и языком, научается худо-бедно справляться с жизнью, обзаводится семьей… Пока в один ужасный день его сынок не налетает носом на железную хреновину от качелей. Кровь, крик, все носятся. А он стоит, примороженный, с колотящимся сердцем, отнявшимися ногами, и не может пошевелиться. В довербальной травме мы испытываем ужасающее чувство распада личности: полное бессилие, паралич, ничего нельзя сказать, потому что слов еще нет, их вообще нет, я чувствую себя конгломератом клеток в бесконечном вакууме космоса, я могу только наблюдать, как от меня отслаиваются и улетают в вечность миллиарды атомов моего тела. Абсолютное одиночество, кричать бесполезно, потому что никого нет. ПОЭТОМУ с довербальной травмой невозможно работать в «разговорных» жанрах терапии: клиент в принципе не может описать, что с ним происходит. Ему глобально _плохо_, но почему и чем помочь – неизвестно. Иногда люди описывают это состояние, как «я тону в киселе», «хочу на ручки и плакать» (это прям очень хороший расклад, человек как минимум осознает свою потребность), иногда мы имеем дело не со слезами, а с яростью: «я хочу разорвать на куски, только не знаю, кого именно». У пациента включаются так называемые архаичные, примитивные защиты: замораживание, расщепление, все реакции условного «выключения сознания». На аналитических сессиях это выглядит как зависание, засыпание, погружение в полное молчание. От _нормального_ молчания, когда пациент просто сидит и размышляет над чем-то, это отличается ответной реакцией терапевта: мы больше не вместе, «он нас покинул», что, собственно, и является ведущим контрпереносом в работе с этой темой, но это для другой статьи, для специалистов. Но мы можем замечать, насколько такие реакции на стресс являются привычными и автоматическими для пациента, что он считает «нормальным способом переживать»: одно дело, когда человек с удивлением сообщает «Я чего-то сплю и сплю целыми днями, так странно!», а другое – если об этом рассказывается с гордостью и удовлетворением: «У меня есть универсальное средство от всего, надо просто лечь спать! Пока спишь – оно как-то само налаживается». «Я кормила годовалую дочку в детском стульчике, все было хорошо и спокойно, и вдруг в метре от нас раздался оглушительный скрежещущий звук перфоратора, как потом оказалось, сверлили стену снаружи дома. Дочка коротко и как-то слабо вскрикнула, уткнулась личиком в стол и мгновенно заснула. Проспала три часа подряд, я очень боялась, что это что-то непоправимое, но обошлось. Проснулась немного вялая, но потом разошлась». Если бы эта ситуация повторялась регулярно или в отсутствие кого-то взрослого и заботливого, ребенок получил бы сильную травму. Что же с этим делать, спросит неравнодушный читатель? Куды бечь и как лечить? Довербальная травма лечится невербальными методами (логично, правда?): телесно-ориентированная терапия или остеопатия в «высоком разрешении», когда врач еще и специалист по психотерапии. Пациент приходит с очень плохо формулированным запросом, типа, «не могу принять решение», «нет сил», «истерики на пустом месте», а в процессе работы вдруг натыкается вот на то самое переживание: меня нет, речь исчезла, я не знаю, что со мной. Если этому предшествовала длительная работа по раскапыванию травматичных событий, особенно – потерь или ситуаций физического ущерба (авария, тяжелая болезнь, операция, физическая травма, насилие), мы можем предположить, что вот этот внезапный паралич на ровном месте – отголосок той, давней травмы. Если пациент говорит, что не может ничего вспомнить, мы предпринимаем попытку разузнать обстоятельства: опрос свидетелей нашей жизни. Это могут быть даже дальние родственники, какие-нибудь родители детсадовских друзей, пожилая няня, соседи по старой квартире. Иногда информация всплывает в снах, в рисунках при занятии арт-терапией, какой-то запах или мелодия могут запустить серию флеш-бэков, ярких и необъяснимых воспоминаний.«Мы ехали с друзьями на тусовку, в машине играла музыка, кто-то курил, вдруг Машка сказала «понюхай, какие у меня новые духи!» и сунула мне под нос руку. Меня накрыло таким ужасом, что я отшатнулся, потом меня затошнило очень резко, я заорал «останови машину!». Меня вырвало, трясло, я не мог заставить себя сесть обратно. Все очень испугались. Я рассказал родителям и оказалось, что, когда мне было два года, мы ехали на юг и перевернулись в машине. Я спал. Все остались живы, но я сломал руку, и мама тоже как-то покалечилась. У нее были такие же духи, а папа курил. Я ничего не помнил до этого момента». Сейчас, когда практически весь мир погрузился в ужасающие переживания разрушения прежней жизни, очень многие люди переживают ретравматизацию: как будто заново происходит ранний детский опыт. Мы не можем описать, что это такое, от чего нам так плохо, чего именно мы боимся. Пациенты жалуются на внезапные ночные пробуждения с колотящимся сердцем, тошнотой, спазмами в животе. Это все – симптомы довербальной травмы, когда мы были слишком малы и безъязыки, чтобы сообщить хоть кому-то взрослому, что нас напугало. В большинстве случаев это и был Заботящийся Взрослый: мама, папа.Собственно, главная наша проблема сейчас в том, что источником угрозы для жизни становятся те, кто обязаны нас защищать.Если у вас был такой опыт, скорее всего, «просто поговорить» не поможет, нужны другие способы терапии.

Показать полностью…